亲完它就缩着跑?!Science:我国科学家破解百年神经通信争论

来源:生物谷原创 2025-10-24 09:06

这套 “亲完收缩就跑(kiss-shrink-run)” 的机制,终于给百年争论画上了句号:它既不是简单的 “即吻即离”,也不是完全的 “坍塌融入”,而是结合了两者的优势!

我们的每一次思考、感知和动作,都离不开大脑中神经元之间的 “悄悄话”,而传递这些 “悄悄话” 的关键,就是突触囊泡(SV)。这些微小的 “神经快递员” 会装载神经递质,在动作电位触发下与突触前膜融合、释放内容物,完成神经元间的信号传递。

可几十年来,科学家们一直争论一个关键问题:这些 “快递员” 完成投递后,是短暂 “亲吻” 膜就离开(“即吻即离” 模型),还是彻底融入膜中(“完全坍塌” 模型)?

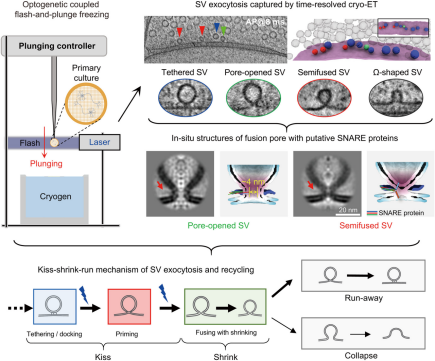

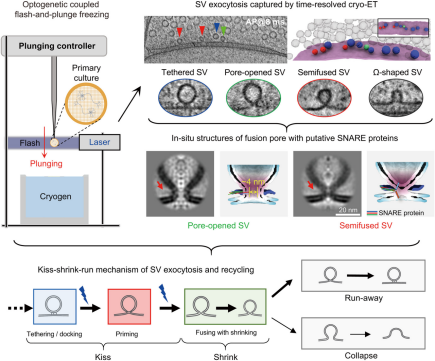

如今,中国科学技术大学陶昌路、毕国强团队联合深圳先进技术研究院、美国加州大学洛杉矶分校周正洪团队,用一项 “时空双精” 的技术破解了这个难题。他们开发出时间分辨细胞冷冻电子断层扫描(cryo-ET)技术——既能在纳米尺度看清囊泡的 3D 结构,又能以毫秒级精度捕捉动态过程。实验中,研究人员给培养的大鼠海马神经元装上 “光控开关”(转染 ChIEF 通道视紫红质蛋白),用激光触发动作电位后,在 0 到 300 毫秒内精准冷冻突触,最终拍下了 1000 多张完整兴奋性突触的 “高清动态图”。

在突触前的 “活跃区”(神经递质释放的关键区域),研究团队首先发现了两类 “快递员”:直径约 29 纳米的 “小囊泡” 和 41 纳米的 “大囊泡”,它们还能分成七种状态——锚定(大 / 小)、半融合(大 / 小)、孔开放(大 / 小)和 Ω 形(仅小囊泡)。更关键的是,当用药物(CNQX)让神经网络 “休眠” 后,小囊泡数量明显减少;而用破伤风毒素(TeNT)切断 SNARE 蛋白(帮助囊泡与膜融合的 “分子胶水”)后,小囊泡直接消失了,这说明小囊泡的形成离不开正常的神经活动和融合机制。

接下来的 “动态电影” 更令人惊叹:静息时,大囊泡像 “待命快递员” 一样锚在突触前膜上(对接状态);动作电位触发后 4 毫秒内,它们就变成 “半融合状态”——像轻轻 “亲吻” 了一下膜(预置步骤);很快,这些 “亲吻” 的地方会形成一个约 4 纳米的 “小通道”(脂质融合孔),孔的两侧还能看到 SNARE 复合物的痕迹,神经递质就是从这个 “通道” 里释放出去的。更神奇的是,释放完的大囊泡会迅速 “瘦身”,表面积缩到原来的一半,变成小囊泡;到 70 毫秒时,大部分 “瘦身” 后的小囊泡会从膜上脱离(“跑离” 步骤),只有少数会彻底融入膜中;100 毫秒后,“跑离” 的小囊泡会移到囊泡簇的外围,而之前被撑开的突触前膜,则通过 “超速内吞作用” 快速回收。整个过程像一套精密的 “纳米级流水线”。

这套 “亲完收缩就跑(kiss-shrink-run)” 的机制,终于给百年争论画上了句号:它既不是简单的 “即吻即离”,也不是完全的 “坍塌融入”,而是结合了两者的优势——“亲吻” 释放递质保证效率,“收缩跑离” 快速回收囊泡,同时少数 “坍塌” 的囊泡还能通过内吞补充膜结构。这也解释了为什么大脑神经信号传递又快又准:一个动作电位触发后,4 毫秒就能启动释放,70 毫秒完成囊泡回收,100 毫秒修复膜结构,让 “快递员” 能快速循环,支持高频的神经通信。

更重要的是,研究团队开发的这套技术,还为脑科学研究提供了新工具! 今后可以用它观察不同疾病状态下突触囊泡的变化,比如阿尔茨海默病、帕金森病患者的神经传递是否出了 “快递故障”。正如团队在论文中所说,这套方法为 “在纳米尺度和毫秒精度下研究细胞内的膜动态和分子互动” 打开了新思路。(生物谷Bioon.com)

参考文献:

Chang-Lu Tao et al, "Kiss-shrink-run" unifies mechanisms for synaptic vesicle exocytosis and hyperfast recycling, Science (2025). DOI: 10.1126/science.ads7954.

版权声明

本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

87%用户都在用生物谷APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->